Effondrements et affaissements

Qu'est-ce qu'un effondrement et un affaissement ?

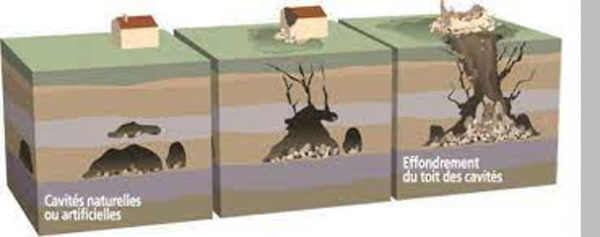

Les effondrements sont des mouvements gravitaires à composante essentiellement verticale, qui se produisent de façon plus ou moins brutale. Ils résultent de la rupture des appuis ou du toit d’une cavité souterraine, naturelle ou artificielle. La rupture initiale se propage verticalement jusqu’en surface où elle forme une excavation grossièrement conique. Les dimensions de cette excavation dépendent des conditions géologiques, de la taille et de la profondeur de la cavité ainsi que du mode de rupture. Le phénomène peut être ponctuel (fontis, diamètre inférieur à 50 m, occasionnellement 100 m) ou généralisé (plusieurs hectares).

Le phénomène d’affaissement peut constituer un mouvement annonciateur d’un effondrement. L’affaissement correspond au fléchissement lent et progressif des terrains de couverture, consécutif à l’évolution d’une cavité souterraine. Il se marque généralement par des dépressions topographiques en forme de cuvette non délimitées par des fractures ouvertes.

La présence de cavités souterraines est la cause essentielle d’apparition des désordres de surface. Les vides peuvent être créés de façon anthropique (carrière souterraine, caves, etc.) ou par dissolution des matériaux solubles (calcaire, gypse, sel) conduisant au phénomène de karstification, avec ouverture d’avens, etc.

Dans les terrains gypseux ou salins, la dissolution peut être très rapide (possibilité d’apparition de vide d’ampleur dangereuse en quelques dizaines d’années). Dans les calcaires, elle est par contre beaucoup plus lente et n’évolue guère à l’échelle humaine.

Paramètres d’évaluation de l’aléa mouvements de terrain en fonction du type de phénomène

La détermination de la probabilité d’occurrence dans un délai donné repose sur la prise en compte :

- des traces, des indices d’activité passée ou actuelle ;

- des facteurs d’instabilité permanents ( = de prédisposition ou de susceptibilité) ;

- des facteurs d’instabilité variables dans le temps (= déclenchant)

La caractérisation de l’intensité repose principalement sur les volumes mis en mouvement et leur impact potentiel sur les enjeux (dommages engendrés).

Ces paramètres dépendent du type de phénomène considéré et leur nombre est fonction de l’échelle du document cartographique.

Effondrement et affaissement

Dans le cas des effondrements et des affaissements, l’aléa (probabilité d’apparition du phénomène) dépend à la fois de la probabilité de présence d’une cavité en un lieu et de la prédisposition de cette cavité à la rupture.

Exemples de productions de cartographies d'aléa en région Provence Alpes Côte d'Azur

Cartographie de l’aléa mouvements de terrain au 1/100 000e sur la région

Méthode utilisée :

- combinaison de l’approche par expertise et de l’approche statistique.

Typologie : 4 phénomènes :

- les glissements de terrain,

- les chutes de blocs et éboulements,

- les effondrements de cavités souterraines,

- les coulées de boue.

Facteurs d’instabilité retenus pour estimer la probabilité d’occurrence :

- la pente topographique (faible, moyenne, forte) ;

- la nature lithologique (niveau de susceptibilité) ;

- l'occupation du sol.

Remarques :

- l’aléa est déterminé de façon binaire ;

- le niveau d’aléa ne tient pas compte de l’intensité des phénomènes ;

- les facteurs d’instabilité variables ne sont pas pris en compte.

Pour aller plus loin :

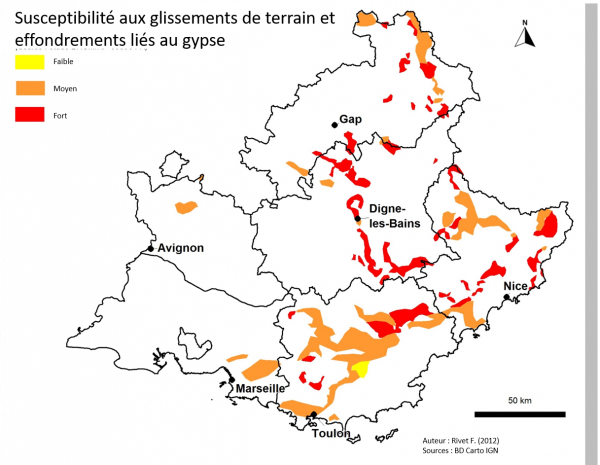

Cartographie de la susceptibilité aux effondrements liés au gypse sur la région PACA au 1/100 000e

Les mouvements de terrain liés à la présence de gypse triasique se produisent de façon récurrente sur le territoire régional Provence-Alpes-Côte d’Azur. Même si certains secteurs sont plus touchés que d’autres, il apparaît que des évènements peuvent se produire soudainement à des endroits que l’on ne soupçonnait pas. Une analyse bibliographique poussée sur les caractéristiques des phénomènes a permis de bien comprendre les phénomènes effondrements liés à la présence de gypse triasique et d’illustrer ces phénomènes sur la région. Ce premier travail a également mis en évidence les facteurs physiques naturels favorisant l’apparition des évènements. Une méthodologie basée sur la caractérisation des facteurs à l’échelle régionale a été élaborée. Les facteurs pris en compte sont la probabilité de présence du gypse (lithologie, accidents tectoniques), les facteurs permettant la dissolution du gypse (mode de circulation des eaux souterraines dans le gypse, taux d’infiltration des eaux superficielles), et les facteurs aggravant la dissolution (précipitations, activité sismique).

A l’issue de cette première phase, des cartes d’aléa effondrement ont été tracées et une analyse de l’exposition des enjeux, tels que les intercommunalités ou les communes, a été réalisée. Il ressort que des intercommunalités telles que la communauté de commune du Pôle Azur Provence, l’aire Dracénoise, le Pays de Fayence ou encore la vallée de l’Estéron sont particulièrement touchées, que l’on considère la surface intercommunale totale ou leurs surfaces urbanisées.

Parmi ces intercommunalités, les communes de Bonson (Alpes-Maritimes), Bayons (Alpes de Haute-Provence), Draguignan (Var) ou encore Grasse (Alpes-Maritimes) sont exposées à l’aléa effondrement/glissement de terrain lié au gypse triasique.

Pour aller plus loin :

Gestion du risque affaissement-effondrement lié à la dissolution de gypse - Commune de Bargemon (Var)

La commune de Bargemon (Var) est concernée par les problèmes de dissolution du gypse depuis longtemps (effondrement du Peyrui - 1992). Le risque effondrement-affaissement associé nécessite de bâtir une stratégie globale de gestion sur la commune et d’améliorer la connaissance du phénomène pour proposer des solutions adaptées.

Le BRGM a proposé en 2022 une étude (BRGM/RP-71427-FR) qui a permis d’aborder la problématique sous un angle pluridisciplinaire en analysant d’une part la susceptibilité aux effondrements-affaissements liés à la dissolution de gypse par une analyse détaillée des contextes géologiques et hydrogéologiques au regard de la spécificité du phénomène à aborder, et d’autre part la collecte, l'analyse et la structuration des mouvements de terrain et des dommages associés. Au cœur du village, un travail plus poussé a permis de définir la géométrie des formations présentes en profondeur à partir de synthèses existantes et de nouvelles acquisitions spécifiques géophysiques au sol et géologiques par sondage, et de mener une analyse détaillée de la typologie des désordres constatés intégrant en particulier la vulnérabilité des ouvrages en précisant localement l’influence des eaux de ruissellement et d'infiltration au voisinage des désordres constatés. Une carte de sensibilité hiérarchisée a été proposée sur la commune, associée à des recommandations de gestion du risque adaptées pour mieux gérer et appréhender le risque complexe de dissolution du gypse : informer sur le risque et ses conséquences, améliorer la connaissance, prévenir les désordres, agir sur les facteurs aggravants les phénomènes de dissolution et surveiller les zones sensibles identifiées.

Pour en savoir plus ...

Conséquences et principaux moyens de protection pour les effondrements /Affaissements ?

Quelles conséquences ?

Le territoire français reste largement exposé aux risques lié à la présence de cavités d’origine naturelle ou anthropique. Ces vides, souvent mal connus ou oubliés, peuvent être à l’origine d’effondrements brutaux et imprévus, qui peuvent entraîner la ruine des constructions et causer des victimes.

Le 1er juin 1961, un effondrement des terrains de recouvrement d’une carrière de craie a provoqué la formation d’un vide en surface de 8 ha, faisant 21 victimes.

Quels moyens de protection principaux ?

A partir des seules observations de surfaces, il est très difficile de localiser les cavités souterraines. Le problème difficile de la recherche de vides mal connus ou dont l’existence est seulement soupçonnée se pose donc fréquemment. La démarche de recherche de cavités, menée par des bureaux d’études en géotechnique et/ou géophysique, passe par une étude documentaire et historique, des reconnaissances par méthodes directes (inspection et relevés de géométrie d’une cavité mise en évidence lors de la recherche documentaire) et indirectes (acquisitions géophysiques fournissant une image du sous-sol), et une détection localisée des formations géologiques et des vides éventuels par l’implantation de sondages.

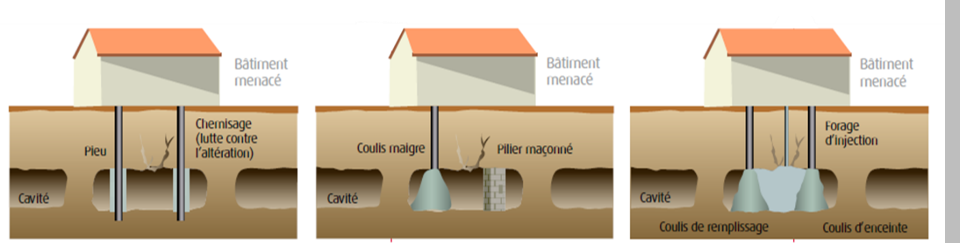

On distingue les techniques de prévention actives, qui interviennent sur les vides souterrains pour éviter l’effondrement, et les techniques passives, qui ont pour objet de protéger les constructions sans agir sur les vides. Dans le cas de vides peu profonds, il est impératif de bien maîtriser toutes les infiltrations d’eau (eaux usées, eaux pluviales, eaux de drainage) qui peuvent accélérer la dissolution ou affaiblir la résistance mécanique des matériaux.

Dans le cas de la prévention active, il est possible d’éliminer les risques liés à une cavité en supprimant les vides (remblayage ou terrassement-comblement ou effondrement des terrains de recouvrement par abattage), ou alors de consolider les cavités accessibles par la consolidation des piliers existants (boulonnage, ceinturage et cerclage, reprise en maçonnerie) ou la construction de nouveaux piliers.

En ce qui concerne la prévention passive, il est possible de renforcer la structure de l’ouvrage menacé ou de réaliser des fondations traversant la cavité avec des matériaux résistants aux déformations.

Par ailleurs, en attente d’une solution pérenne dans le cas où une ou des cavités sont identifiées, une surveillance peut être mise en place par le biais d’une instrumentation ou par l’inspection visuelle effectuée par un géotechnicien.